普遍の仕立て屋さん!

こんにちは、日本橋店番頭の松田です。

着物の文化を支える貴重なポジションは何でしょう。

着物を染めるひと、織り上げるひと、着る人ですが影でひっそりと仕上げるひとの存在は忘れがちではないでしょうか。

作る人は工芸作家などと脚光を浴びる立ち位置にいますが、実は実際に着るためには、仕立てをしなくてはなりません。仕立ての職人さんも「一級和裁士」とかの資格を国から認められているかたもいます。

一昔は10年と言いますが、大昔は和裁は世の女性の必須アイテムだったころがあります。内職という仕事の一つとして「仕立て」があった時代もありました。

なぜ、このような話をするのかといいますと、先日近くの「小金井公園」という大きな公園に行き、興味深い施設に遭遇しました。

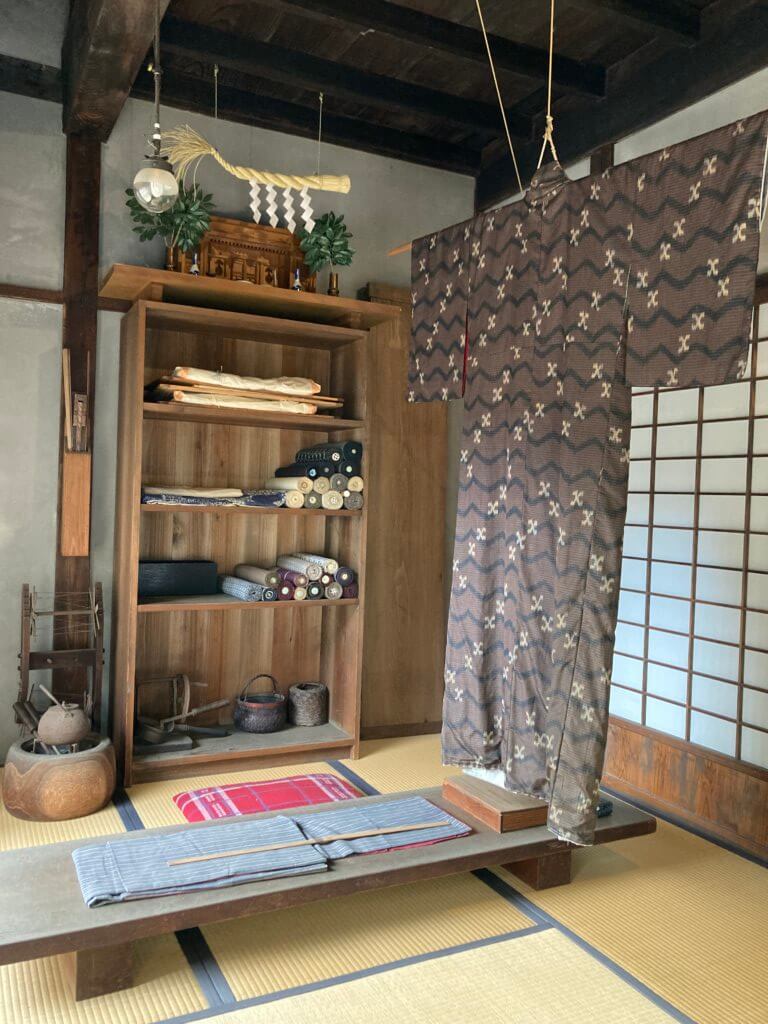

「江戸東京たてもの園」、古い建物が移築されているミュージアムです。そこでワクワクした時間を楽しみました。昭和時代の子供に戻ったように楽しみました、そこに大正時代の仕立て屋さんがあったのです。

時代は大正時代で、住み込みの職人さんが3〜4人いたお店だそうです。

仕立て台などは今でもそれほど変わらない感じがします。

100年経っても同じように変わらず仕立てをすることに、感激しました。

着物文化はつくる人と着る人によって継承して行くのだと、改めて感じました。

思いもよらぬ場所で着物のしごとのつながりを感じさせてもらいました。

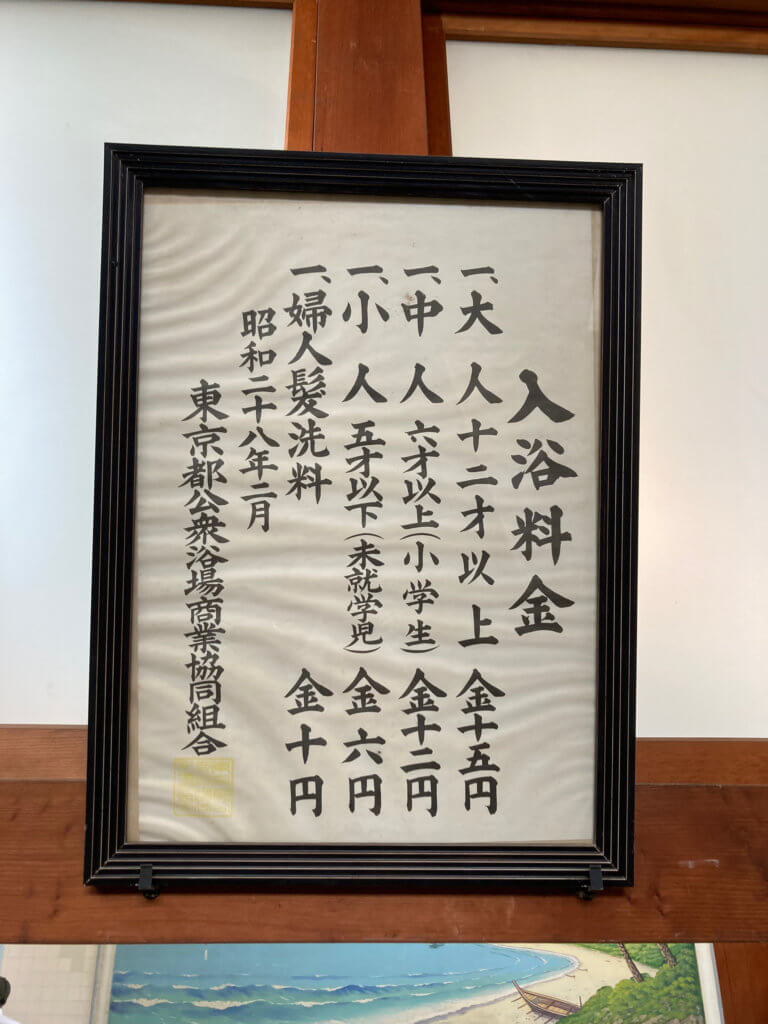

おまけで、昭和の銭湯の画像もアップしておきます。

私が生まれる2年前です

今は銭湯はいくらなのでしょうか?68年前の料金です。

昭和はレトロになってしまいました。でも、着物は永遠不滅なのですね。

最近のコメント