「丸洗い」と「洗い張り」の違いに・・・!

こんにちは、日本橋店番頭の松田です。

着物のお手入れ方法には、「丸洗い」と「洗い張り」がありますが、何がどう違うかと、考えてしまいますよね。

昔から行われてきた方法が、「洗い張り」です。

着物をほどいて、反物状態にして水洗いをした後「湯のし」をして仕立てます。

このように、お手入れするのに、ほどくことで、さらに仕立てが加わり、手間がかかります。

従来、呉服店がお手入れの窓口であったころはこの方法でお手入れしていましたし、自宅で着物を縫う方がいらっしゃた時代などは自宅でもされていた方法です。(かなり、昔ですが)

もっと、手軽に着物のお手入れができないかと、考案されたのが「丸洗い」です。

技術の進歩が、着物を解かずに、そのままの状態でクリーニングできる「ドライクリーニング」という方法になりました、それが「丸洗い」です。

しかし、「原型のまま洗濯すること」の条件は「クリーニング業法」という法律の下に、許可が必要になります。

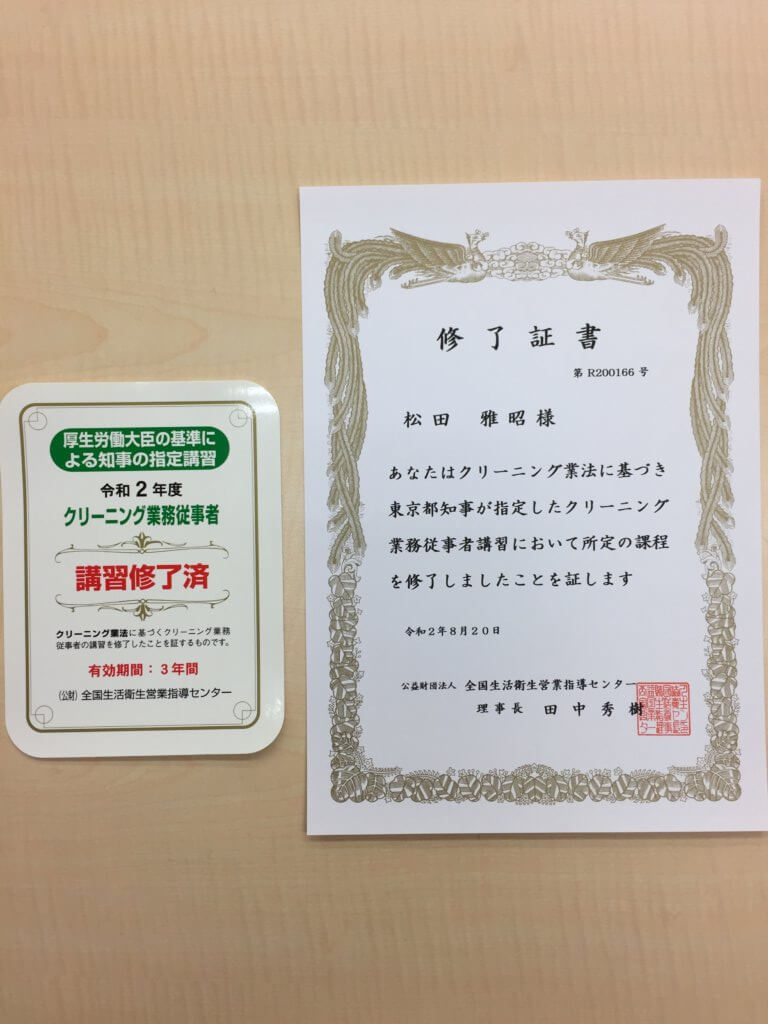

そこで、クリーニング師(国家試験)の管理下で、実際にお客様との取り次ぐ業務従事者も講習を受けます。

町のクリーニング屋さんと同じ勉強をします。

洋服などの「ドライクリーニング」と着物のそれとは、基本は変わらないのですが、着物用の溶剤を使い、一枚一枚ネットにいれて丁寧に洗う、さらに「きもの辻」では、溶剤の状態を常にきれいな状態にするための蒸留装置を設置している。(設置店は数少ない)

この蒸留器でさらに、きれいなクリーニングを可能にしていることが他のお店との大きな違いです。

どんな機械か、HPに掲載していますので、ご覧になってください。

といううことで、番頭の松田も勉強しました。

着物の形のまま、クリーニングをするのには、クリーニング業の認可が必要です。

さらに、

着物をほどかずにしみ抜きするのも同様です。

「きもの辻」は「丸洗い」、「しみ抜き」はもちろん「洗い張り」も受け付けていますので、安心してご相談ください。

最近のコメント